自2025年7月6日我院与南开大学外国语学院联合开展的外文戏剧进乡村活动现场指导阶段正式启动以来,11名外国语学院的学子在老师的带领下深入河间市10所中小学,开启了为期十余天的戏剧排练指导工作。随着活动的推进,同学们将每日的所见所闻、所感所悟凝结成一篇篇心得体会,既记录下乡村孩子们在外文戏剧学习中的点滴成长——从发音生涩到台词流畅,从怯于表现到自信走位,也展现着大学生们在教学实践中的思考与蜕变——从理论运用到技能打磨,从单向输出到双向共情。这些连续的记录共同构成了外文戏剧进乡村活动的生动注脚,续写着两校助力乡村教育振兴的温暖篇章。

陈俊康 行别营二中

今天是7月13日,刘泽宇与张金霞同学加入了行别营二中的外文戏剧教学团队之中,我们将一起完成今天的教学任务。

一开始,我们对学生最近几天的台词背诵情况进行了检查,并着重纠正了台词发音问题。然而,同学们的发音普遍存在口音问题,且情感表达不到位,这一直是较为突出的问题。虽然我们的教学在一定程度上减轻了这些问题,但尚未彻底解决,希望在正式演出前能攻克这一难关。值得欣慰的是,学生们对台词的掌握已经达到了熟练程度,普遍能够流利地表达出来。

围绕戏剧教学,我们带领学生过了一遍剧目,着重对动作进行了指导与评价。多亏另外两位同事的提醒与帮助,我发现剧目中部分角色的动作设计存在不足,台词展示效果也欠佳。这让我们明确了接下来的工作重心:一是加强对学生动作的指导以及语气语调的改善,二是优化角色动作设计。在教学过程中,我发现即使我亲自示范角色动作和台词语气语调,学生的理解和展示效果还是与预期有偏差。因此,我需要不断调整表达方式,询问学生对示范形式的理解,找出偏差并及时调整教学方法,使学生的演出更符合预期。

在进行更加深入的戏剧教学过程中,我们发现了两个亟待解决的问题:一是要提升孩子的创造力,让他们在角色演绎中更好地展现对角色的理解;二是我们的讲解必须更加细致,对角色细节要透彻、清晰地表达,从而提升学生的理解能力。这两个问题关乎学生们的角色演绎与演出效果。

而且在教学过程中,我们还要密切关注学生的表现和呈现效果。由于性格差异,孩子们的角色展现可能与我们的讲述有所不同,其理解的表现形式也可能出乎我们的预料,这是我们应当注意的地方。但我们应鼓励他们突出角色行为特征,让他们的思维更具创造性,动作更具独特性,从而使舞台展演更具观赏性。

明天,我们计划继续针对角色台词的语气语调和动作站位进行指导,逐一细致地对每一幕的角色的动作以及语气语调进行深入辅导,不断查漏补缺,为正式演出做好充分准备。

高佳琪 八里庄小学

7月13日这天,小袁老师把孩子们接到学校后,宋校长也特意赶来。我们先让孩子们为校长完整表演了两遍节目,校长针对唱歌发音给出了具体建议,还亲自示范——用孩子们易懂的方式引导,比如让大家想象“要一口咬住整个苹果”,唱歌时张大嘴像要“一口吃掉面前的苹果”,这样发音才能饱满好听。校长的指导让我深受启发:教学确实要采用学生能接受、听得懂的方式。

课间我们玩了击鼓传花的游戏:孩子们跟着欢快的音乐传水瓶,音乐停时,水瓶在谁手里,谁就演唱《音乐之声》里的《so long farewell》片段。孩子们对这个形式兴致很高,以后我们会多设计类似活动,激发他们对英语学习的兴趣。

排练中,我们着重细化了动作指导:先分步骤、分小组一对一讲解“哪里动、怎么动”,再分拨练习,最后进行整体合排。临近放学时,孩子们跟着伴奏演唱的效果已经很不错了,相信再练几次,就能自信登台,呈现一场完美的《音乐之声》表演。

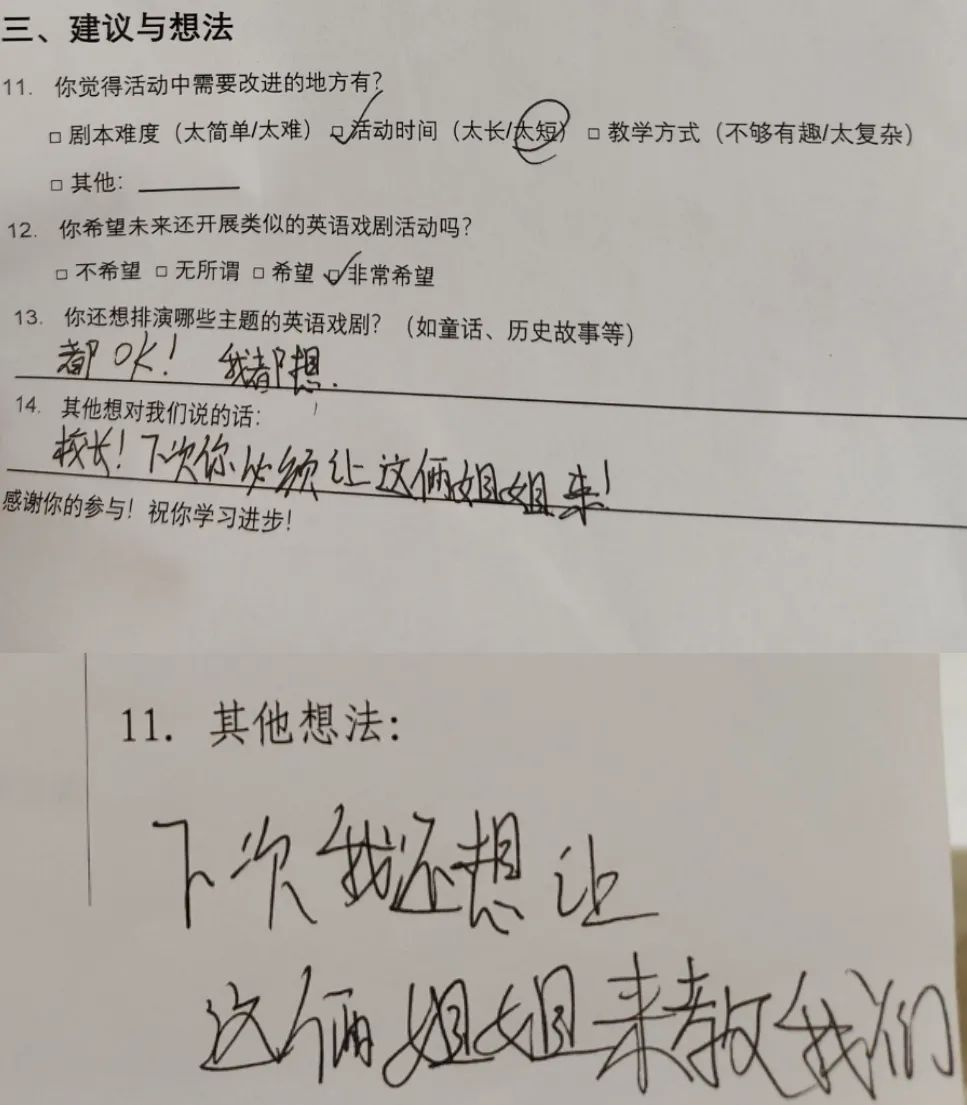

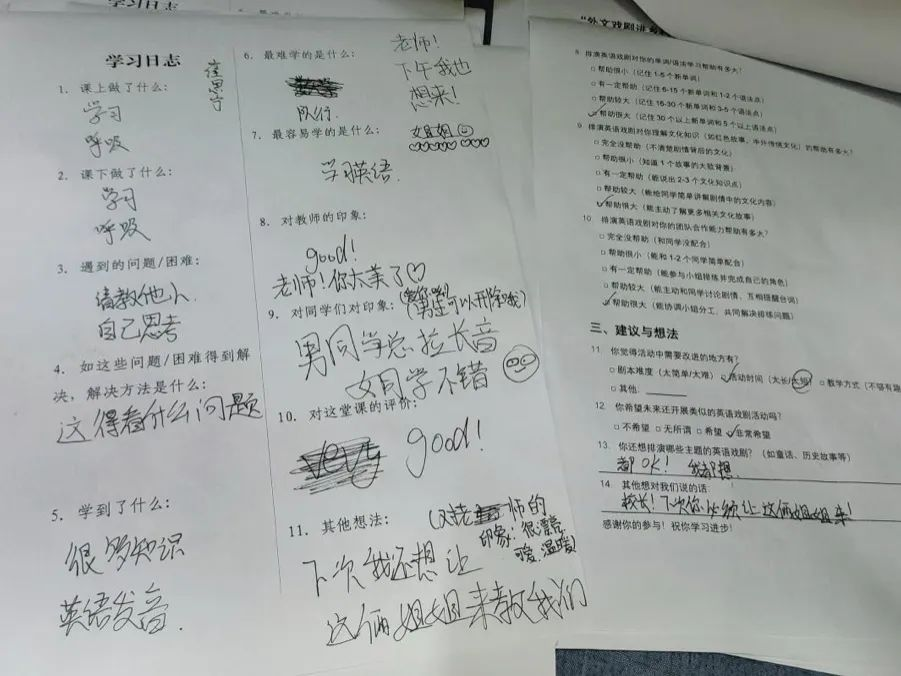

还有个让人暖心的小细节:孩子们填教学日志时,在教师评价栏里写了“非常好”“很好”,甚至有“下次再让两位姐姐来”这样的话。这份可爱与热情太让人感动了。为了这份心意,我们定会在有限时间里多做些事,既要帮到孩子们,更希望能对他们未来的学习和生活有所启发。

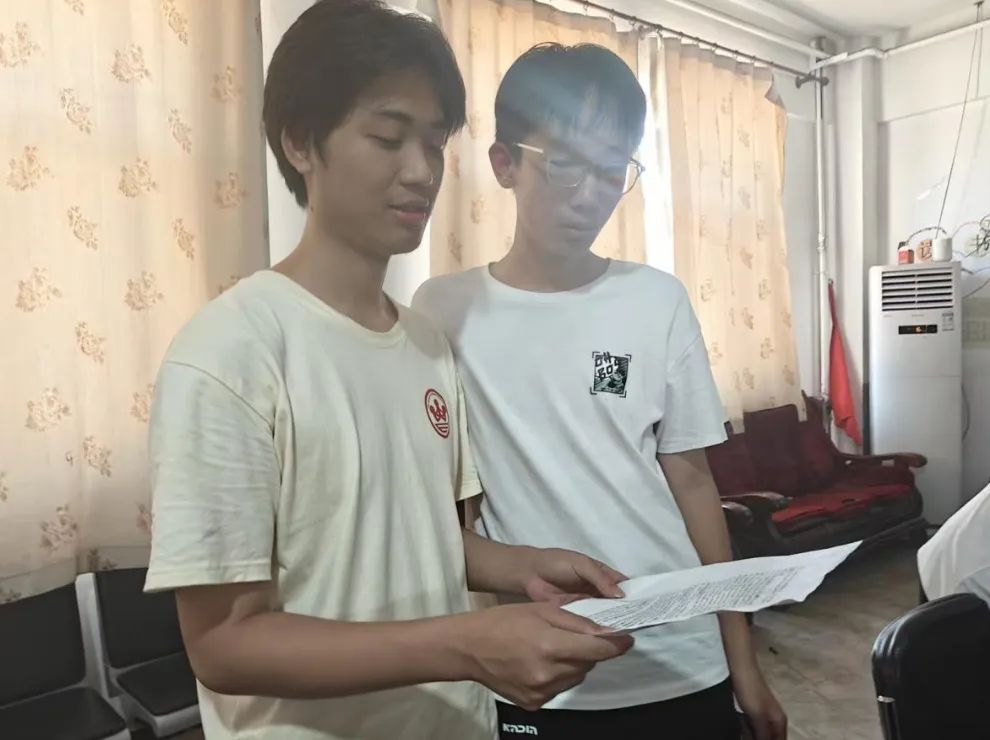

刘泽宇 行别营二中

结束河间一中的线下戏剧教学指导后,我来到行别营二中,与陈俊康、张金霞两位同学共同开展《花木兰》剧本的教学指导工作。

今天下午2:00至5:00,简单的自我介绍后,我们便开启了这场有趣的戏剧教学活动。首先,三位志愿者老师分别对接第1、2、3幕的学生,着重指导台词表达。过程中我发现,学生们在重音和连读的掌握上较为薄弱,于是根据每位同学的具体情况,针对发音不标准的单词进行了重点讲解和反复训练。令人欣慰的是,同学们全程积极投入,配合度很高。

这个环节结束后,我们安排了短暂休息,随后进入第二个环节——播放英文动画电影《花木兰》。动漫形式的故事生动有趣,很快吸引了同学们的注意力,大家看得十分投入。电影结束后,我结合影片内容延伸讲解了几个实用知识点,比如片中出现的"barbecue""helmet"等单词,不仅解释了含义,还举例说明它们在日常生活中的用法,帮助同学们加深理解。

最后是排练环节。同学们对台词的背诵熟练度和现场表现力都超出了我们的预期。简单排练一遍后,我和另外两位志愿者老师针对后续指导方向展开讨论,最终达成共识:接下来的教学指导将更注重细节,逐一审视学生的每一个动作、每一处表情,力求让表演更贴合角色与剧情。

今天的实践充实而有意义。学生们的热情与进步是最直观的收获,而与同伴的协作讨论也让我对教学细节有了更深的思考——戏剧教育不仅是知识的传递,更是对表达欲与创造力的唤醒。未来的指导中,我们会带着这份细致与耐心,陪同学们一起在戏剧里感受语言的魅力,让《花木兰》的故事在课堂上绽放更生动的光彩。

施梦茹 八里庄小学

日拱一卒,功不唐捐。“外文戏剧进乡村”活动继续推进。现阶段孩子们的演唱部分已经比较熟练,教学的重心逐渐转向动作表演和舞台设计。上午校长亲临,在观看了孩子们的表演后,校长以观众的视角提出了一些建设性的建议。首先,孩子们还是放不开,动作做不到位,总是比较拘谨,这会导致整体的表演效果大打折扣。其次,校长还提出了孩子们演唱时的发声问题,因为我和佳琪老师在音乐指导上并不是专业的,所以校长的话令我们茅塞顿开,正确的发声对于演唱的效果更是锦上添花。

在今天的排练中,我还发现孩子们普遍存在的关键问题是不自信。在他们表演的时候,他们的眼神总是望向地面或者飘忽不定,这就是不自信的典型表现。要解决这个问题并非易事,因为这是性格、环境等多方面因素共同作用的结果,我和佳琪只能尽量多鼓励孩子们,让他们相信自己,勇于试错。

课余时间,我们带着孩子们一起做游戏,在轻松愉快的氛围中助力孩子们的英语学习。比如,在“击鼓传花”的游戏中,拿到“花”的人依次接唱剧本片段,一方面调动了孩子们的积极性,另一方面提升他们的英语表达能力,加强英语的“输出”。

教育从来不是一蹴而就的事,而是像春日的细雨,悄无声息地浸润每一寸土壤。不啻微芒,造炬成阳。我们携手同心,共同在乡村英语教育事业上发光发热!